メニュー

メニュー

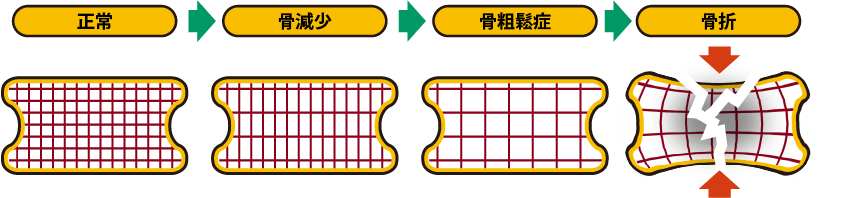

骨は年齢とともに少しずつ弱くなっていきますが、骨密度の低下は自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行していることがあります。特に女性は閉経後、急激に骨密度が低下することがあります。放っておくと、ちょっとした転倒で骨折するリスクが高まり、将来的な寝たきりや生活の質の低下につながることも。

今から骨を強く保つ生活習慣を取り入れ、健康的な毎日を目指しましょう!

骨粗鬆症とは骨量(骨密度)が減る、または骨の質が低下することで骨がスカスカになり、骨折しやすくなる病気です。骨粗鬆症による骨折は、骨折をすればするほど連鎖的に次の骨折が起こりやすくなります。また、高齢になると骨折が寝たきりや要介護の原因になることもあります。

骨量のピークは一般的に20歳代で、その後40歳代ごろまでは骨量を維持しますが、それまでの食生活や運動習慣の影響で、そもそものピークが低くなってしまう可能性があります。

そのため、若いうちから運動や食生活を意識して骨粗鬆症の予防に取り組みましょう。

また、やせ型は骨粗鬆症のリスクが上昇します。過度なダイエットは控えましょう。

骨の材料となるカルシウム、カルシウムの吸収率を高めるビタミンD、骨の形成を促進するビタミンKを摂取しましょう

| カルシウムが多い食品 | 乳製品、小魚、小松菜、大豆製品など |

|---|---|

| ビタミンDが多い食品 | さけ、さんま、うなぎ、しいたけ、きくらげ、卵など |

| ビタミンKが多い食品 | ほうれん草、小松菜、ブロッコリー、ニラ、納豆など |

カルシウムの吸収を高めるビタミンDは、紫外線を浴びることで生成されます。1日15分程度の日光浴は骨の健康に役立ちます。

骨は負荷がかかるほど細胞が活発になり、強くなる性質があります。

骨に衝撃を与える縄跳び、ジョギング、ウォーキング等がお勧めです。

男性は1日に純アルコール40g未満、女性は20g未満が推奨されています。これは、男性ならビール中瓶1本(500ml)程度、女性の場合はその半分から2/3の量に相当します。これを超えると生活習慣病のリスクが高まります。なお、体重・性別・年齢・アルコールの分解能力の違いにより適量には個人差がありますので、健康リスクを考慮して自分に合った飲酒量を決めましょう。

喫煙は骨粗鬆症のリスクを高める原因の1つです。

禁煙にチャレンジしましょう。

骨量は加齢とともに徐々に減少していきます。

そのため、定期的に骨量を測定することで骨粗鬆症を早期発見し、適切な対策につなげることができます。また、若いうちに骨量測定を行うことで自分の最大骨量を把握することができ、将来の健康づくりに役立ちます。

Ⓒ 一般財団法人 西日本産業衛生会